Bruce Lincoln, Politique du paradis. Religion et empire en Perse achéménide (Édition préparée par Daniel Barbu et Nicolas Meylan ; édition originale anglaise [États-Unis]: « The Paris Lectures 1-4 + appendix to chapter 4 », dans Happiness for Mankind. Achaemenian Religion and the Imperial Project, Peeters, Leuven, 2012), Labor et fides, Genève, 2015, 143 p.

Bruce Lincoln, Politique du paradis. Religion et empire en Perse achéménide (Édition préparée par Daniel Barbu et Nicolas Meylan ; édition originale anglaise [États-Unis]: « The Paris Lectures 1-4 + appendix to chapter 4 », dans Happiness for Mankind. Achaemenian Religion and the Imperial Project, Peeters, Leuven, 2012), Labor et fides, Genève, 2015, 143 p.

Télécharger ce compte-rendu au format pdf

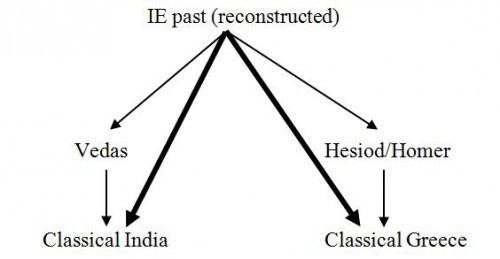

Dans cet ouvrage bref, clair et net, lʼauteur, en se basant surtout sur les interprétations de Jean Kellens, de Clarisse Herrenschmidt ou de Pierre Briant, passe en revue le vocabulaire religieux des inscriptions achéménides pouvant avoir des implications politiques[1]. Voici, en translittération brute (italique) et en transcription interprétative (en gras), la liste des mots avec leurs correspondants avestiques ou védiques (Bruce Lincoln ne donnant guère souvent ces derniers): a-ga-ra-i-y‑ (āgariya-, cf. avestique aibi.gairiia‑[2] et védique abhigará‑) ; a-ra-i-ka‑ (arika-, cf. védique ári‑) ; a-ra-ta‑ (r̥ta- = avestique aṣ̌a‑, védique r̥tá‑) ; √ kar et √ dā (= av. √ kar et √ dā, véd. KR̥ et DHĀ) ; √ θanh (= av. √ saŋh, véd. ŚAṀS) ; du-u-š-i-y-a-ra‑ (dužyāra-, cf. av. dužiiāiriiā‑) ; da-ra-u-ga‑ (drauga- = av. draōga‑, véd. drógha‑ ; cf. av. druj‑, véd. drúh‑) ; da-ra-u-ja-na‑ (draujana- = av. draōjina‑, cf. av. drәguuaṇt‑/druuaṇt‑ et véd. drúhvan‑) ; √ druj (= av. √ druj, véd. DRUH) ; ˟p-ra-i-y-da-i-da-a‑ (˟paridaidā- = av. pairi.daēzā‑[3]) ; f-ra-š‑ (fraxša- = av. fraša‑, cf. véd. pr̥kṣá‑) ; b-u-mi-i‑ (būmī- = av. būmī‑, véd. bhū́mi‑/bhū́mī‑) ; z-u-ra-ka-ra- (zūrakara-, cf. av. zūrō et véd. húraḥ) ; š-i-y-a-ta-i‑ (šyāti- = av. š́āiti‑, latin quiēs) ; ha-i-na-a‑ (hainā- = av. haēnā‑, véd. sénā‑) ; ha-š-i-y‑ (hašya- = av. haiθiia‑, véd. satyá‑).

L’auteur n’a pas examiné le mot x-š-ç- (xšaça- = av. xšaθra-, véd. kṣatrá-), qui désigne l’emprise que le roi parvient à exercer sur les dieux grâce au culte. Son examen eût été utile d’autant que ce mot a fini comme nom de l’empire (*aryānām xšaθra- > pehlevi ērān-šahr « royaume des Iraniens ») ou de la ville (turc şehir), que le nom du satrape, xšaça+pāvan- « protecteur du xšaça » le contient et que sa racine se retrouve dans le curieux terme x-š-a-y-θ-i-y- (xšāyaθya-) employé pour « roi », bien différent de ceux que l’on peut trouver dans les autres langues de la même famille (av. ahura- ou daŋ́hu.paiti-, véd. rā́jan- ou ásura-) et porteur donc d’une charge idéologique spécifique au monde achéménide. L’impôt ou le tribut tenant davantage des honoraires sacerdotaux, le satrape qui les récolte est à concevoir comme le protecteur de l’influence que le grand roi exerce sur la divinité en faveur de ses sujets. Ceux qui refusent de s’acquitter de tels honoraires et ne donnent rien au grand roi sont des félons dont la qualité d’impies justifie les châtiments. Ceci explique le nom qui leur est donné : arika- « sans richesse, qui ne donne rien », le dérivé en +ka- du composé de a+, le préfixe négatif, et de +ri-, la forme compositionnelle de rayi- « le bien, la richesse, le don ».

Politique du paradis est un manuel de bonne compréhension de ce vocabulaire, mais, faut-il souligner, lʼinformation de lʼauteur date de lʼépoque de ses leçons données au Collège de France à lʼinvitation de Jean Kellens, il y a près de quinze ans. Malgré les années écoulées depuis sa rédaction, l’ouvrage enfin traduit en français n’est guère dépassé. Ses lacunes sont davantage d’ordre philologique ou linguistique que sémantique. Comme l’objectif de Bruce Lincoln se situait clairement sur le plan de la portée des mots plutôt que sur celui de leur étymologie ou du stricto sensu, il peut être considéré que ses leçons gardent toute leur vigueur.

De cet examen du vocabulaire, il se dégage un portrait du roi des rois qui coïncide assez avec celui que j’ai déduit de l’étude de l’onomastique : par le nom d’intronisation qu’ils prennent, des citations des textes les plus anciens, les Darius et Artaxerxès s’affichent comme des Saōšiiaṇt, ces héros eschatologiques qui, selon l’Avesta ou les livres pehlevis, parachèveront le monde, le libéreront des forces délétères et l’affranchiront des contingences du temps linéaire fini. Comme ce statut du grand roi fait de lui un héritier de Zaraθuštra, nous pouvons avancer que l’absence de mention de ce dernier dans les inscriptions achéménides[4] va de soi, se justifie logiquement : Darius est Zaraθuštra. Le grand roi, pour être aussi le grand prêtre, a la parole et a la charge de tout définir (√ θanh). Le grand roi se donne la mission, avec l’aide d’Ahura Mazdā, de conduire l’empire perse et de faire connaître à ses citoyens le bonheur paradisiaque (šyāti-).

Si, pour moi, le zoroastrisme des Achéménides ne fait aucun doute, les divergences lexicales et stylistiques que leurs inscriptions, notamment celle de Darius le Grand à Bīsotūn, présentent par rapport à l’Avesta qui est arrivé entre nos mains témoignent pourtant d’une tradition zoroastrienne distincte, mais il est vrai que nous pourrions en dire autant des propos du mage Kirdīr des premiers temps de l’époque sassanide. Bruce Lincoln, à juste titre, fait remarquer que cette question classique de savoir si les Achéménides étaient ou non zoroastriens ne peut trouver de réponse négative qu’en imposant à la catégorie « zoroastrisme » une définition exagérément restrictive. Parler d’un mazdéisme non zoroastrien relève du fantasme ou de la gratuité tant qu’aucun document n’exprime explicitement que certains mazdéens auraient observé les recommandations d’un sage ou d’un docteur distinct de Zaraθuštra et opposé à lui. Cependant, dans le cas des Scythes vivant au nord de la mer Noire, nous ne pouvons l’exclure.

De toute façon, la question, à mon avis, est à poser aussi de savoir si, avant Darius le Grand, les Perses étaient déjà mazdéens zoroastriens dès lors que les Cyrus portaient un nom faisant d’eux des Indiens. En effet, il faut douter de leur appartenance au clan des Achéménides et envisager que Darius qui, rappelons-le, fut un usurpateur les eût intégrés artificiellement et a posteriori à sa propre famille. Les Cyrus, avec leur nom de Kuru, pouvaient difficilement être des mazdéens zoroastriens si bien d’autres Kuru nous sont connus par le Véda ou l’épopée indienne et furent rois sur la plaine indo-gangétique avec l’aide d’Indra. Le mazdéisme zoroastrien peut parfaitement avoir cohabité avec une tradition de type védique : tandis que les Mèdes devaient déjà ou depuis toujours être des mazdéens zoroastriens, les Perses qui les avaient remplacés aux commandes de l’empire, dans un premier temps, n’avaient peut-être pas encore adopté cette même obédience religieuse.

Quatre remarques marginales

1. Le paradis nommé dans le second paragraphe de l’inscription A2Sd. Comme le signale Bruce Lincoln, le jardin auquel l’emprunt grec παράδεισος fait référence, le séjour des âmes des pieux défunts, ne porte pas ce nom dans la littérature zoroastrienne, mais je ne puis exclure que l’attestation de ce nom dans une inscription d’Artaxerxès II fasse allusion à l’Eden zoroastrien. La date d’Artaxerxès II justifie que la langue et l’écriture ne fussent plus maîtrisées comme à l’époque de Darius le Grand ou de Xerxès Ier. Ceci nous autorise à proposer la correction de p-ra-da-y-da-a-ma: en ˟p-ra-i-y-da-i-da-a-ma:. Selon ma compréhension de la phrase, le mot, de genre féminin contre celui de l’emprunt grec, ferait l’objet du verbe a-ku-u-na-va-a-ma: (fautif pour ˟a-ku-u-na-va-ma:), serait annoncé avec le démonstratif i-ma-a-ma: et serait déterminé par un complément au génitif, ha-di-i-š:, lequel est accompagné d’une subordonnée relative épithète, ta-y: ji-va-di-i-y:, de sens inconnu :

θ-a-ta-i-y: a-ra-ta-x-š-ç-ā: x-š-a-y-θ-i-y: va-š-na-a: a-u-ra-ma-z-da-a-ha: i-ma-a-ma: ha-di-i-š: ta-y: ji-va-di-i-y: ˟p-ra-i-y-da-i-da-a-ma: a-da-ma: ˟a-ku-u-na-va-ma: (θanhati r̥ta+xšaçā[5] xšāyaθyah vašnā ahura+mazdāhah[6] imām hadišah ta+yat ... ˟pari+daidām adam ˟akunavam) « Le roi Artaxerxès établit ceci : Par la volonté d’Ahura Mazdā, moi j’ai fait cette pari+daidā du hadiš qui ... »

Comme le mot hadiš-, au lieu d’un palais, selon mes investigations, désigne un ensemble de bâtiments annexes destinés à la conservation de réserves alimentaires, il n’est pas exclu que pari+daidā- fasse allusion à un vaste jardin vu tout à la fois comme une réserve de chasse et comme un verger ou un potager. En effet, l’idéologie royale donnait au grand roi la charge d’assurer avec l’aide des dieux le bien-être de ses sujets, de veiller à leur alimentation, de gérer les ressources en eau et de faire creuser les canaux d’irrigation.

2. Certains textes pehlevis, surtout s’ils ne dérivent pas de traductions anciennes de l’Avesta ou s’ils ne remontent pas au-delà de la renaissance zoroastrienne des environs du neuvième siècle de notre ère, ne sont pas toujours de bonne qualité. Parmi les textes dont nous devons nous méfier, il y a notamment le paragraphe 3.7 du Grand Bundahišn dont Bruce Lincoln a malencontreusement voulu tirer parti (p. 36-7) :

ciyōn ohrmazd mayān harv šaš amәṣ̌-spәṇd dām ī xvēš passāxt dahišn-iz ī mańiiaōi ud gaēiθi[īh] pad ham-ēvēnag dād <ud> ciyōn mańiiaōi ohrmazd ud šaš amәṣ̌-spәṇd <ī> vohu.man <ud> әrәt-vahišt <ud> xšaθ-vair <ud> spәṇd-ārmat <ud> haur-dāt <ud> amәr-dāt ēdōn-iz asmān <ud> šaš pāyag ī nazdist abr pāyag <ud> dudīgar θβāṣ̌ ī axtarān <ud> sidīgar star ī a-gumēzišn[īh] <ud> cahārom vahišt <kē> māh pad ān pāyag ested <ud> panjom garō.nmān kē anaγr [ī] rōšn xvānīhed <ud> xvaršēd pad ān pāyag ested <ud> šašom gāθ ī amәṣ̌-spәṇdān <ud> haftom asar-rōšn[īh] gāθ ī